/ Marcelo Colussi* | Tras la caída de la Unión Soviética y el consiguiente enfriamiento de los ideales socialistas, sumado a los largos años de infames políticas neoliberales que empobrecieron y debilitaron categóricamente a países que ya estaban históricamente empobrecidos, el campo popular hoy se siente profundamente golpeado. No se puede decir que esto represente una derrota estratégica, que las luchas de clases hayan desaparecido de la historia y que el sistema capitalista haya resurgido triunfante, sin contradicciones que lo ensombrezcan.

Al contrario, sus insuperables contradicciones —las irreconciliables luchas de clases— siguen siendo su fuerza motriz. Esto, y no puede ser de otra manera, está ahí, ardiendo. «¡Claro que hay lucha de clases! Pero, afortunadamente, pertenezco a la clase que está ganando esta guerra», dijo el multimillonario financiero Warren Buffett.

Resulta que el desconcierto que sufrieron la izquierda y todo el campo popular fue tan grande en esos años que la derecha tomó la iniciativa, demostrando —como dijo la implacable neoliberal Margaret Thatcher— que «no hay alternativa» . ¡O capitalismo… o capitalismo! Incluso llegamos a creerlo por un momento, y los discursos posmodernos se impusieron. Pero, por supuesto, ¡hay alternativas! Los ideales socialistas no han muerto. Como ejemplo, observemos lo que sucede hoy en el Sahel, en África.

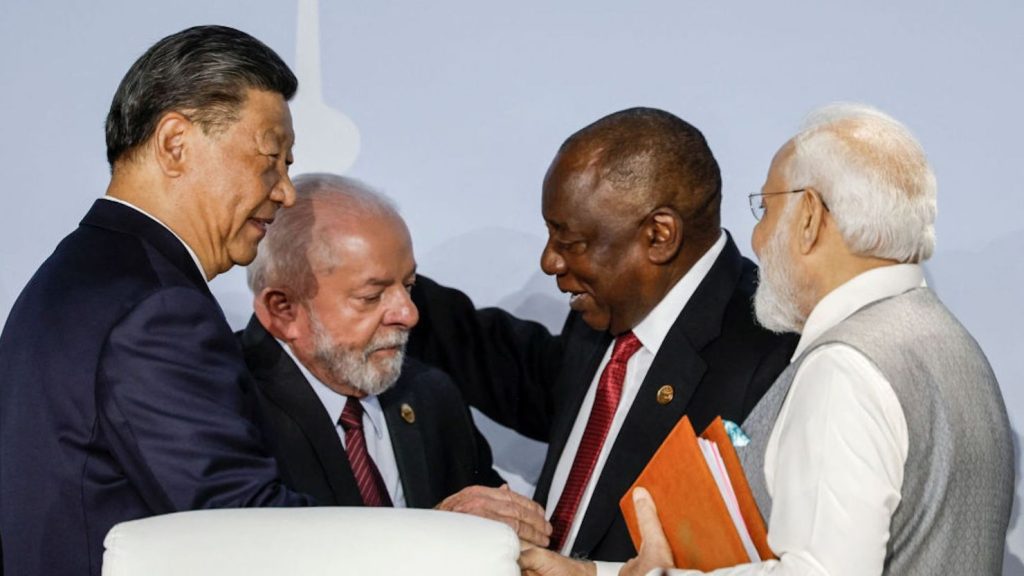

El surgimiento de los BRICS+ y su propuesta de multipolaridad es algo novedoso que, sin duda, abre nuevos escenarios, genera esperanzas y alimenta ilusiones. ¿Esperanzas de izquierda? Esa es la pregunta que debemos plantearnos

Ante este desaliento global, con proyectos de fondos monetarios cubriendo casi toda la faz del planeta y con Estados Unidos convertido en la única voz dominante, las ideas de transformación social quedaron temporalmente relegadas . En vista de ello, el surgimiento de los tímidos «movimientos progresistas» que surgieron en América Latina a principios del siglo XXI generó esperanza . Tras las sangrientas dictaduras que enlutaron dramáticamente a todos los países de la región, cuando parecía que hablar de socialismo era cosa de milenios ya superados —eso es lo que intentaron hacernos creer, al menos—, la llegada de Hugo Chávez a Venezuela, con la Revolución Bolivariana, generó expectativas.

Ahora, con el paso del tiempo, vemos que estos gobiernos progresistas –tibios gobiernos de centroizquierda– no pudieron (no quisieron, no supieron… pero es más correcto decir que “no pudieron” ) superar el capitalismo. Esto demuestra claramente que un cambio en el sistema económico-social, y por ende político, nunca puede darse a través de procesos electorales en el marco de la democracia parlamentaria tradicional.

Hay innumerables ejemplos de esto, de líderes excesivamente “audaces” que se acercaron demasiado a la línea roja trazada por la clase dominante: Juan D. Perón, João Goulart, Salvador Allende, Juan Velasco Alvarado, Jacobo Arbenz, Omar Torrijos, JB Aristide, etc. Cuando estos líderes intentan ir más allá de lo que el capital tolera, son removidos por la fuerza. O, hoy en día, a través de la guerra jurídica, el lawfare. Esta forma político-administrativa de estas democracias es una contradicción, pues esta supuesta «democracia» no es más que la legitimación legal, en el ámbito político, de la explotación capitalista. De esta manera, las luchas de clases se enmascaran tras esta apariencia de «voluntad popular» expresada en las urnas , que ignora el aspecto más importante de la dinámica social: la explotación . Así, todos somos «iguales» ante la ley. Sin duda, se trata de una mentira muy bien urdida.

Lo cierto es que, con el proceso iniciado en Venezuela, sumado al auge de las economías proveedoras de materias primas (petróleo, alimentos —carne, cereales—, diversos minerales), impulsado por el enorme despertar de los compradores en China a principios del siglo XXI, todos estos países atravesaron períodos de progresismo: gobiernos con un sesgo social y arcas repletas. Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Paraguay estuvieron presentes. Y luego, una segunda ronda de movimientos progresistas tuvo lugar en México, Colombia, Honduras, Chile. Ninguna de estas propuestas cambió radicalmente la situación de explotación de las grandes masas obreras. Sin embargo, sí lograron algunas reformas interesantes. En otras palabras, la riqueza nacional —que nunca cambió de manos— se distribuyó de forma un poco más equitativa, llegando —aunque con políticas clientelistas— a segmentos más amplios de la población.

Las esperanzas de cambios profundos no se materializaron, simplemente porque estos procesos no pudieron generarlos. En cualquier caso, el hecho de que volviéramos a hablar de «personas», aunque ya no en términos de clases sociales, parecía un avance fenomenal. Este es un comportamiento humano completamente comprensible: para alguien que es torturado a diario, el día en que esto no sucede puede parecer un paraíso. Nos enfrentamos a un mecanismo psicológico complejo, una especie de compensación ilusoria, un oasis en el desierto, una forma de ilusión. Necesitamos ver y creer en lo que no existe, pero que está ahí imaginariamente. Ante la desolación, el surgimiento de una pequeña dosis de esperanza se cierne sobre nosotros y puede parecer maravilloso, aunque no lo sea, por supuesto.

Hoy, dos décadas después, es evidente que estos movimientos progresistas latinoamericanos no han llegado muy lejos: el sistema ha logrado diluirlos, absorberlos, y las tímidas reformas no han sido más que eso: reformas bienintencionadas, pero no revolucionarias . Varios de sus líderes, mediante prácticas judiciales manipuladas y perversas, han acabado en prisión, un claro ejemplo de lo que la derecha no perdona. Si el uruguayo Pepe Mujica fue tan aplaudido por la prensa capitalista es porque su presidencia no fue más que algo “políticamente correcto”, sin ningún impacto transformador real. Si hubiera propuesto lo mismo que defendió décadas atrás, cuando era militante armado de la guerrilla Tupamaros, no habría durado más de una semana. Lo cierto es que el campo popular y la izquierda han sido tan golpeados —y siguen siéndolo— que, para muchos, estos tímidos movimientos progresistas democráticos podrían parecer progreso. ¿Se puede decir lo mismo hoy de los BRICS+?

Este grupo heterogéneo genera expectativas. Es indudablemente complejo, incluso enmarañado, por así decirlo; hay propuestas socialistas (China, Cuba, Vietnam) y estados regidos por la sharia —la ley islámica profundamente sexista— (Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, algunos estados de la India); economías pequeñas (Malasia, Cuba, Tailandia) junto a gigantescas (China —que representa el 60% del bloque—, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica); países militarmente indefensos junto a grandes potencias militares como Rusia y China. ¿Qué son los BRICS ampliados y hacia dónde se dirigen hoy?

Es imposible no considerar que este bloque, actualmente integrado por 21 países (los 5 originales más otros que se han sumado), con una lista de otros 19 interesados que podrían unirse orgánicamente próximamente (Azerbaiyán, Baréin, Burkina Faso, Camboya, Chad, Colombia, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Honduras, Kuwait, Laos, Marruecos, México, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Palestina, Nigeria y Venezuela), representa el 40,4% del PIB mundial (medido en paridad de poder adquisitivo) y el 51% de la población mundial, concentrando la mitad de la producción mundial de petróleo. Su peso específico está, sin duda, creciendo. De hecho, la región del mundo que registra un mayor crecimiento económico es precisamente el área BRICS+, con una tasa promedio en torno al 5% anual (India a la cabeza, con un 7%), mientras que el G7 está cada vez más estancado, con alta inflación y recesión en algunos casos (Alemania y Francia ya, y posiblemente Estados Unidos a finales de este año). El “progreso” ya no se parece a gente blanca, rubia, de ojos azules y de habla inglesa.

La intención declarada de este grupo emergente es económica , buscando reemplazar al dólar como principal moneda de referencia internacional, cambiándolo por otras (una canasta más grande de monedas: yuan, rublo, rupia, etc.). También puede avanzar hacia acuerdos políticos (¿militares, en el futuro?). Por ahora, está creando un nuevo sistema financiero internacional —ya tiene una alternativa al sistema SWIFT—, tratando de desvincularse de las instituciones financieras del capitalismo occidental: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que son brazos operativos de la banca privada, fundamentalmente estadounidense. En esta línea se encuentra el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), con sede en Shanghái (China). A diferencia de las instituciones alineadas con el G7, este banco “solidario” no impone condiciones políticas a sus préstamos, priorizando áreas como las energías renovables, el acceso al agua potable, el transporte y las tecnologías.

Todo esto constituye, sin duda, un intento de una nueva arquitectura global, oponiéndose a la hasta entonces abrumadora hegemonía estadounidense y, secundariamente, a la hegemonía europea —ahora en franco declive, sumisa vasalla de Washington. De esta manera, el grupo busca allanar el camino para un mundo más allá de la unipolaridad de Estados Unidos, promoviendo la multipolaridad . Pero dentro del grupo no faltan contradicciones: China e India enfrentan disputas fronterizas; Brasil —debido a los intereses económicos de su propia burguesía dominante, representada en este caso por el presidente Lula— se opone al ingreso de Venezuela, la mayor reserva de petróleo del mundo; Arabia Saudita y Argentina —gobernadas por una casa real teocrática y un presidente ultraderechista, respectivamente— abandonan el bloque y terminan alineándose con la Casa Blanca. Obviamente, no es un grupo monolítico; en todo caso, es un bloque en proceso de consolidación, aún con muchas incertidumbres y asuntos sin resolver. Sus propuestas económicas no son socialistas . No se habla de lucha de clases ni de revolución obrera, con la expropiación de los actuales propietarios (empresarios, banqueros, terratenientes). Lo que se discute son mecanismos más solidarios , un «ganar-ganar» para todos, sin cuestionar la esencia del capitalismo, con un enfoque en la integración/cooperación Sur-Sur.

La pregunta sigue siendo: ¿integración de las élites o del pueblo? ¿Cómo puede esto concretarse en países que no son ni socialistas ni de izquierda, con gobiernos que gobiernan para sus clases dominantes, donde la población común no decide nada? ¿Cómo podemos integrar efectivamente al pueblo, a la ciudadanía común, más allá de declaraciones bienintencionadas?

Para algunos analistas, como el nicaragüense Augusto Zamora, con un optimismo desbordante (¿quizás ingenuo?) ante esta nueva propuesta, Este será un nuevo modelo de sociedad internacional en el que la influencia no será negativa, sino que se materializará en cooperación y entendimiento. Este es el tipo de influencia que se daría, por ejemplo, entre China e India, o entre Europa y Rusia, una vez disipada la pesadilla estadounidense. [De esta manera] este otro mundo podrá desarrollarse, con reglas diferentes y sin proponer, como hace Estados Unidos, mantener su hegemonía a base de cañonazos y bajo amenazas, coerción y sanciones.

Para otros, como el italiano Antonio Castronovi, hablando en lenguaje de izquierdas y queriendo ver en ello un camino posible para la revolución de las masas trabajadoras: “El multipolarismo es, en verdad, la verdadera revolución en marcha en nuestra era, que marcará el destino del mundo venidero y de cuyo resultado dependerá la posibilidad de reabrir una nueva perspectiva socialista”.

Como podemos ver, el surgimiento del bloque sigue preocupándonos, suscitando preguntas, pasiones y temores. A su vez, el controvertido pensador ruso Aleksandr Dugin, quien fuera asesor de Putin, llegó a afirmar :

Los BRICS deben dejar de ser un foro formal para declaraciones y convertirse en lo que debieron ser desde el principio: un eje de corrección, un escudo del Sur, el martillo del futuro, la columna vertebral de la resistencia global. Si Occidente libra una guerra híbrida, la respuesta debe ser un levantamiento híbrido: político, económico, cultural y militar.

Entonces, ¿qué es BRICS+ y hacia dónde va? Insistimos en lo ya dicho: ante la niebla, una pequeña luz puede parecer, distorsionada y amplificada, como el sol más brillante. Sin duda: un efecto puramente ilusorio. En otras palabras: vemos lo que queremos ver, “inventamos” la historia que necesitamos. Cuando las Torres Gemelas de Nueva York cayeron en 2001 —¿un autogolpe preparado?—, así como cuando, recientemente, la supuestamente invencible Cúpula de Hierro de Israel fue perforada por misiles iraníes, muchas personas en todo el mundo celebraron con alegría: el Maestro invulnerable había sido tocado en su fibra más íntima ( “Se metieron con los huevos del toro” , por usar una expresión popular).

Esto no significa un cambio real inmediato, pero refuerza las esperanzas, los deseos de transformación y enciende pasiones. O, al menos, da la sensación de que no todo está perdido, de que aún hay resistencia (de que es posible hacer algo contra el toro). Pues bien: el surgimiento de los BRICS+ y su propuesta de multipolaridad es algo novedoso que, sin duda, abre nuevos escenarios, genera esperanzas y alimenta ilusiones. ¿Esperanzas de izquierda? Esa es la pregunta que hay que hacerse.

Para la izquierda, ¿podría ser este un camino? Para Cuba, Nicaragua o Venezuela —si logran entrar a pesar del veto de Brasil— podría ser un salvavidas en este momento de sus historias, asfixiados por el imperialismo estadounidense. Para países pequeños y empobrecidos como Burkina Faso, Chad, Honduras o Myanmar, podría representar una oportunidad de crecimiento. La pregunta es: ¿quién se beneficiará, fundamentalmente, de esto: sus élites o su población en general? Para China, ¿es esta una posibilidad de continuar expandiéndose por el mundo como superpotencia: una forma sutil de «imperialismo»? Es necesario dejarlo claro: China no es imperialista; al menos no en la forma de los imperialismos clásicos: no invade, no despliega fuerzas armadas fuera de su territorio, no chantajea. Obviamente, todas estas son preguntas que deberán responderse.

Con razón razona el español Manuel Medina:

Es humanamente comprensible que la barbarie desatada en el planeta desde la desaparición de la URSS, con brutales agresiones militares y económicas contra países como Irak, Libia, Siria, Somalia, Yemen, Venezuela y Cuba, en el brevísimo período histórico de apenas tres décadas, haya logrado infundir tanto miedo en el mundo «unipolar» liderado por Estados Unidos y sus aliados que ha llevado a pueblos y naciones enteras a refugiarse en espejos supuestamente protectores. Por otro lado, también es comprensible que los países del llamado «Sur Global» intenten aprovechar el surgimiento de nuevas potencias mundiales para intentar paliar el abrumador dominio —económico, militar y político— que hasta ahora había ejercido sobre ellos la gran potencia del Norte. Sin embargo, en ningún caso las oportunidades que ofrecen los acontecimientos circunstanciales deben nublar la visión objetiva de la realidad.

Dado lo cerrado que parece el mundo al campo popular, a las transformaciones que necesitan los pueblos subyugados, a la izquierda, la idea de los BRICS+ puede sonar bien: es un nuevo camino que, en principio, no parece tan duro como el impuesto por las potencias capitalistas —coloniales e imperialistas. En cualquier caso, como todo es confuso, aplica lo que dijo la argentina María Esther Vera: «¿Qué garantía tenemos de no encontrarnos con un nuevo expansionismo capitalista, distinto al de Estados Unidos, pero expansionismo, al fin y al cabo, impulsado por la nueva superpotencia China con su complejo socialismo de mercado, que es, de hecho, un capitalismo de Estado?». La pregunta es válida, porque lo que este bloque está inaugurando aún no tiene del todo claro el rumbo que pueda tomar. En todo caso, conviene recordar que el problema del enorme sufrimiento que hoy afecta a gran parte de la humanidad no se debe al “mal congénito” del imperialismo estadounidense, independientemente del presidente de turno —tal como antes lo fue el colonialismo europeo—, sino al sistema que lo hace posible: el capitalismo .

Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué postura deberíamos adoptar respecto a los BRICS+? ¿Deberíamos darles el beneficio de la duda? Quizás aún sea demasiado pronto para decidir con total certeza. Dado el mundo actual, ¿deberíamos verlos como el «mal menor» que podría azotarnos como ciudadanos comunes? En cualquier caso, lo ocurrido con los progresistas latinoamericanos debería servirnos de referencia: los cambios a medias, al final, no son cambios en absoluto. Concluyamos con unas palabras de Rosa Luxemburg, pertinentes para la ocasión:

No existe un término medio en ninguna revolución. La ley de su naturaleza exige una decisión rápida: o la locomotora avanza a toda máquina hacia la cima de la montaña de la historia, o cae, arrastrada por su propio peso, de vuelta a su punto de partida. Y arrastrará en su caída a quienes, con sus débiles fuerzas, intenten mantenerla a mitad de camino, arrojándolos al abismo.

* Politólogo, profesor universitario e investigador social. Nacido en Argentina, estudió psicología y filosofía en su país natal y actualmente reside en Guatemala. Escribe regularmente para medios electrónicos alternativos. Es autor de varios textos en las áreas de ciencias sociales y literatura. Blog: https://mcolussi.blogspot.com.

(Síganos en Twitter y Facebook)

INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA

Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.

Otros artículos del mismo autor:

- Quién controla el amor…¿Salir con alguien en la era del algoritmo?

- China continuará la apertura de su megamercado al mundo, afirma primer ministro

- “Paisaje Interior”, hablan los escritores del interior

- Cuando Maradona dijo «no» al cheque en blanco de Agnelli

- UE archiva la iniciativa de usar los activos congelados de Moscú