El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas de Chile dieron un golpe de estado para derrocar a Salvador Allende, un médico socialista que había sido elegido presidente en septiembre de 1970. El palacio presidencial, La Moneda, fue bombardeado por aviones de combate Hawker Hunter de fabricación británica y asaltado. por tanques y tropas de infantería. En el interior, unas 60 personas, encabezadas por Allende, resistieron el ataque durante varias horas.

El motín, encabezado por el general del ejército Augusto Pinochet, marcó el comienzo de una dictadura militar de 16 años. El régimen cometió violaciones sistemáticas de los derechos humanos y sometió a los chilenos a un experimento radical de economía de mercado, llevado a cabo por un grupo de seguidores de Milton Friedman conocidos como los “Chicago Boys”. La dictadura finalmente terminó en marzo de 1990 con la toma de posesión de un presidente elegido democráticamente, Patricio Aylwin.

Medio siglo después, los chilenos todavía están tratando de comprender los trágicos acontecimientos que destrozaron tantas vidas. Muchos esperaban que el 50º aniversario del golpe fuera un momento de reconciliación, que los viejos enemigos y adversarios finalmente se unieran para condenar la suspensión del gobierno democrático y los abusos generalizados que siguieron. Seguramente los políticos de ambos lados proclamaron con vehemencia que la nación debe “nunca más” permitirse quedar tan traumatizada.

En cambio, lejos de traer reconciliación, la conmemoración del golpe ha reavivado viejas divisiones y recriminaciones, con la izquierda y la derecha acusandose mutuamente. Desde la izquierda, el Partido Comunista ha enfatizado el papel de Estados Unidos y ha denunciado a los especuladores y traficantes del mercado negro que desestabilizan la administración de Allende. En respuesta, los políticos de centro y centro derecha señalan que fue el propio gobierno de Allende el que arruinó la economía con una inflación galopante, escasez, racionamiento y un colapso de los salarios reales.

Como dijo Isabel, la hija menor de Allende, ahora miembro del Senado de Chile, en una entrevista reciente: “Nunca habrá una verdad oficial… Pero no entiendo por qué no podemos decir ‘nunca más derribaremos nuestra democracia’… »

Anatomía de un golpe

En las primeras horas del día del golpe, Allende se enteró por un asistente de que la marina había tomado el control de los principales puertos de Chile. Temiendo lo peor, y acompañado por un puñado de guardaespaldas y su médico personal, Danilo Bartulín, el presidente se apresuró a acudir al palacio presidencial. Al principio pensó que la marina actuaba por sí sola y que el ejército, dirigido por el recién nombrado comandante en jefe, Pinochet, defendería el gobierno constitucional. Al llegar al centro, se tranquilizó al ver que la gendarmería, los famosos Carabineros, estaban defendiendo el palacio.

Cuando los miembros del gabinete y otras personas comenzaron a llegar al palacio, el presidente intentó contactar a Pinochet. Al no hacerlo, temió que los insurgentes hubieran hecho prisionero al comandante en jefe. Mientras tanto, el Ministro de Defensa Orlando Letelier, un abogado que sería asesinado por agentes de la junta de Pinochet tres años después en Washington, DC, fue arrestado por los golpistas.

A las 8:20 am, quedó claro que Pinochet había traicionado al presidente y estaba liderando el golpe. De repente, Carabineros cambió de bando y se unió a los insurgentes, y los tanques ligeros Mowag que custodiaban el palacio giraron 180 grados y abandonaron la Plaza de la Constitución. El gobierno estaba aislado y acorralado.

El presidente y 60 de sus partidarios, entre ellos guardaespaldas, algunos miembros del gabinete y personal médico, estaban solos. Allende se puso un casco y se movió de habitación en habitación, sosteniendo un AK-47 que Fidel Castro le había regalado por su cumpleaños.

A las 9:15 am, el vicealmirante Patricio Carvajal, uno de los líderes del golpe, llamó al presidente y le dijo que si no renunciaba, aviones de combate bombardearían el palacio. Allende se negó a rendirse y a las 9:37 am pronunció su último discurso por radio, que se conocería como el “Discurso de las Grandes Avenidas”. Hacia el final dijo : “Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Otros superarán este momento gris y amargo en el que la traición busca imponerse. Sepan que, tarde o temprano, se abrirán nuevamente las grandes avenidas por las que pasará el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

Al mediodía, dos aviones Hawker Hunter bombardearon el palacio, que ya estaba siendo bombardeado por tanques. Un feroz incendio envolvió el edificio y algunas de las paredes comenzaron a derrumbarse. En una entrevista posterior para el documental Más fuerte que el fuego , Bartulín, quien estuvo con Allende hasta el final, mira directamente a la cámara. Su cabello negro está peinado hacia atrás, su espeso bigote negro es imponente y hay una tristeza palpable en sus ojos. Habla despacio, modulando cuidadosamente sus palabras y utilizando frases cortas: “El Palacio Presidencial estaba en llamas. Respirar era muy difícil debido al humo y los gases lacrimógenos. Prácticamente no quedaban más posiciones defensivas desde las que disparar. La situación fue decisiva. Allende me dijo: ‘Has sido mi mejor y más leal amigo. Si estoy herido, dispárame.’ Le dije: ‘Sr. Presidente, usted es el último aquí que debería morir’”.

Bartulín no militaba en ningún partido político, pero era un hombre de izquierda firme y decidido. Fue  detenido por militares el 12 de septiembre, antes de ser trasladado al estadio nacional, donde estaban recluidos miles de presos políticos, y luego al campo de concentración de Chacabuco, donde supervisó la clínica que atendió a 850 presos. Fue liberado después de un año, pero no pudo encontrar trabajo. Buscó asilo en Venezuela, luego se trasladó a México y Cuba, antes de establecerse en Madrid. No regresaría a Chile hasta 1989, cuando su nombre fue eliminado de “la lista” de aquellos a quienes efectivamente se les prohibió ingresar a su tierra natal.

detenido por militares el 12 de septiembre, antes de ser trasladado al estadio nacional, donde estaban recluidos miles de presos políticos, y luego al campo de concentración de Chacabuco, donde supervisó la clínica que atendió a 850 presos. Fue liberado después de un año, pero no pudo encontrar trabajo. Buscó asilo en Venezuela, luego se trasladó a México y Cuba, antes de establecerse en Madrid. No regresaría a Chile hasta 1989, cuando su nombre fue eliminado de “la lista” de aquellos a quienes efectivamente se les prohibió ingresar a su tierra natal.

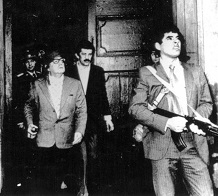

Bartulín aparece en la foto más famosa del 11 de septiembre de 1973. Está en La Moneda, a la izquierda del presidente armado con una AK-47 y un casco proporcionado por el capitán de Carabineros José Muñoz. Allende mira hacia arriba, posiblemente hacia los francotiradores, con el ceño fruncido para corresponder a la gravedad de las circunstancias.

A la izquierda de ambos médicos, un poco más adelante, vemos a Luis Rodríguez de la Guardia Presidencial, empuñando una metralleta. Joven y apuesto, vestido con traje y corbata, tiene una expresión de miedo, ira o ambas cosas. Dos días después, Rodríguez y otros 25 defensores del palacio serán ejecutados sin juicio y sus restos arrojados al Océano Pacífico desde helicópteros de la fuerza aérea. Rodríguez es uno de los casi 1.500 “desaparecidos” cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.

Después de que los cohetes Hawker Hunter impactaran en el palacio, el presidente se dio cuenta de que todo estaba perdido. Reunió a los que lo habían apoyado y les dijo que se fueran, formando una fila con las mujeres primero, seguidas por los hombres. Pidió a uno de los guardaespaldas que utilizara una bata de médico a modo de bandera blanca y condujera al grupo hasta la entrada del lado este del edificio, en la calle Morandé. Después de que el último hombre llegó a las escaleras que conducían a la entrada lateral, Allende se sentó en un sofá y, a las 14:34, se apuntó con el AK-47.

Minutos más tarde, la junta emitió la Orden Militar No. 10, exigiendo que un grupo de unos 50 líderes de la coalición izquierdista Unidad Popular se presentaran ante el Ministerio de Defensa. Muchos obedecieron, pensando que sería una mera formalidad o que podrían ser detenidos sólo unos días antes de regresar a la vida civil. En cambio, fueron encarcelados, torturados y exiliados.

Lo que sabía el presidente y cuándo lo supo

Es bien sabido que la administración del Presidente estadounidense Richard Nixon no acogió con agrado la elección de Allende en 1970. Como relató más tarde el entonces Asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, en sus memorias: “La elección de Allende fue un desafío a nuestro interés nacional… Estábamos persuadidos de que pronto «Hacer causa común con Cuba y, tarde o temprano, establecer relaciones estrechas con la Unión Soviética».

A finales del mes pasado, el gobierno estadounidense desclasificó dos páginas de los libros informativos diarios de Nixon de septiembre de 1973, añadiendo más detalles sobre la opinión de Washington. El 8 de septiembre, le dijeron a Nixon que existía una gran posibilidad de un intento de golpe liderado por oficiales de la marina chilena, y que Allende creía que “las fuerzas armadas pedirán su renuncia si no cambia sus políticas económicas y políticas”. Preocupado por un “enfrentamiento armado”, Allende advirtió que “sus partidarios no tienen armas suficientes para prevalecer en tal evento”.

El día del golpe, la rueda de prensa diaria de Nixon abordó una vez más la situación chilena. El informe, escrito la noche anterior, decía que “[a]unque los oficiales militares están cada vez más decididos… es posible que todavía carezcan de un plan coordinado eficazmente que aproveche la oposición civil generalizada”. Los autores del escrito se equivocaron. Cuando el informe llegó al escritorio de Nixon, Allende ya estaba sitiado en La Moneda.

La administración Nixon se había opuesto a Allende desde el principio. El 15 de septiembre de 1970, sólo 11 días después de que Allende ganara por mayoría absoluta en las elecciones presidenciales, Nixon y Kissinger se reunieron con el director de la CIA, Richard Helms, y el fiscal general, John Mitchell, donde se decidió que intentarían impedir la capacidad de Allende para gobernar. Según las notas de Helms, el objetivo era “hacer gritar a la economía [chilena]”.

Por su parte, la CIA había contemplado apoyar un golpe de Estado liderado por el general retirado Roberto Viaux. Pero después de entrevistar a decenas de oficiales militares retirados y en activo, la agencia concluyó que “un intento de golpe de Viaux llevado a cabo por él solo con las fuerzas a su disposición fracasaría”. Aun así, la agencia proporcionó armas –metralletas y pistolas– a un grupo que, el 22 de octubre de 1970, intentó secuestrar al general René Schneider, comandante en jefe del ejército chileno. El complot fracasó, pero el general quedó gravemente herido.

Dos días después, el Congreso chileno confirmó la elección de Allende como presidente por 153 votos a favor y 35 en contra. El New York Times publicó la historia en su portada : “El presidente electo y su coalición han prometido nacionalizar las minas y la industria básica de Chile, su sistema bancario y de seguros, y el comercio exterior… y expropiar tierras agrícolas de propiedad privada…”. Al día siguiente, Schneider murió, convirtiéndose instantáneamente en un héroe de la izquierda.

El 3 de noviembre de 1970 Allende tomó posesión. Seis días después, Kissinger envió un memorando ultrasecreto a funcionarios del gobierno estadounidense afirmando que “la postura pública de Estados Unidos será correcta pero fría… Estados Unidos buscará maximizar las presiones sobre el gobierno de Allende para impedir su consolidación y limitar su influencia”. Capacidad de implementar políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y del hemisferio”.

Después de la elección de Allende, según muestran documentos desclasificados del gobierno estadounidense, Estados Unidos proporcionó asistencia financiera a los partidos y organizaciones políticos de oposición de Chile. Por ejemplo, un memorando de la CIA enviado desde Santiago, fechado el 14 de marzo de 1973, informa que mientras el Partido Demócrata Cristiano estaba utilizando eficazmente el apoyo financiero estadounidense, el conservador Partido Nacional no estaba muy bien organizado y estaba desperdiciando la ayuda de la agencia.

Cuando el “Comité de la Iglesia” del Senado de Estados Unidos investigó las malas prácticas de la CIA después de la renuncia de Nixon, descubrió que la agencia había estado involucrada en un intento inicial de evitar que Allende llegara a la presidencia (el complot de Viaux). Sin embargo, después de revisar miles de documentos y cables confidenciales, determinó que no había pruebas que respaldaran la opinión de que la CIA estaba directamente detrás del golpe de Pinochet.

Colapso económico

Siguen existiendo dudas sobre el alcance total del apoyo de la CIA a Pinochet y sus cómplices. Sin embargo, el fracaso de las políticas económicas de Allende fue obvio y contribuyó a un descontento generalizado con el experimento socialista. La economía colapsó rápidamente bajo el gobierno de la Unidad Popular. En agosto de 1973, la producción nacional había disminuido drásticamente, la inflación había alcanzado casi el 1.500% (medida como aumentos de precios anualizados cada seis meses), había escasez generalizada y mercados negros, y las reservas de divisas estaban agotadas. No sorprende que el deterioro de las condiciones provocara una poderosa reacción de la clase media.

El programa económico de Allende tenía dos componentes interrelacionados: un programa de “recuperación” de corto plazo y un paquete de reformas revolucionarias diseñadas para allanar el camino hacia el socialismo. El primer elemento reflejaba cinco ideas clave. En primer lugar, la estructura monopolística de la economía significaba que había una amplia capacidad no utilizada en (casi) todos los sectores. En segundo lugar, se suponía que la demanda agregada respondería a un estímulo fiscal y monetario masivo. Tales políticas apoyarían a los hogares de bajos ingresos al redirigir la producción de bienes de lujo hacia bienes básicos consumidos por la clase trabajadora.

En tercer lugar, el gobierno de Allende creía que la forma más eficiente de hacer frente a las presiones inflacionarias era mediante controles de precios estrictos y generalizados, incluido el control del tipo de cambio, y que la generosidad monetaria no afectaría la inflación. Por lo tanto, se podrían utilizar grandes aumentos del crédito de los bancos centrales para financiar reformas económicas.

En cuarto lugar, se suponía que la mayoría de las empresas ya tenían un “colchón de liquidez” formado por ganancias monopólicas, que les permitiría absorber un aumento sustancial de los salarios mientras los precios estaban fijos o controlados. Y, por último, el gobierno pensó que las amplias reservas de divisas de Chile –acumuladas durante la administración anterior- le permitirían mantener un tipo de cambio fijo sin generar una crisis de balanza de pagos.

El segundo componente, más revolucionario, de la estrategia económica de Allende fue nacionalizar las minas de cobre y otros recursos minerales de Chile (mineral de hierro, carbón, nitrato), así como sus bancos, grandes empresas comerciales, aseguradoras y varias grandes empresas manufactureras con poder monopolístico. Millones de hectáreas de tierras agrícolas serían expropiadas y transformadas en cooperativas o granjas de propiedad estatal.

Según el plan original, estas políticas crearían un círculo virtuoso. Las industrias nacionalizadas aumentarían la producción a un ritmo rápido, generando un gran superávit que ayudaría a financiar la inversión en otros sectores, incluida la vivienda para los pobres. Las minas de cobre recién nacionalizadas proporcionarían fondos importantes para financiar programas sociales. La reforma agraria daría como resultado una rápida expansión de la producción de alimentos. Los controles de precios y cambios mantendrían la inflación bajo control y los salarios más altos elevarían los ingresos de los pobres. Y amplias reservas internacionales financiarían las importaciones de alimentos y artículos de primera necesidad.

Allende y sus asesores creían, además, que el éxito económico generaría un mayor apoyo al gobierno. La izquierda hablaba a menudo de mejorar la “correlación de fuerzas”, permitiéndole avanzar con su programa revolucionario e impulsar una rápida transición al socialismo.

Nada de eso ocurrió. La inversión se agotó, lo que provocó perturbaciones masivas en la producción, porque el gobierno permitió adquisiciones indiscriminadas de fábricas por parte de sus trabajadores. En lugar del círculo virtuoso imaginado, hubo escasez de oferta, mercados negros, inflación galopante y salarios reales en declive.

Mientras tanto, la falta de divisas dificultó la importación de repuestos, insumos intermedios y maquinaria. En lugar de generar excedentes, las fábricas expropiadas enfrentaron grandes pérdidas, que fueron monetizadas por el banco central. El gobierno respondió a la inflación resultante ordenando nuevos aumentos salariales, lo que provocó pérdidas aún mayores y una espiral de precios. A mediados de 1973, la inflación oficial anualizada había superado la marca del 1.000%.

En lugar de abordar el desequilibrio desde su raíz, el gobierno reforzó aún más los controles de precios, lo que provocó aún más escasez. El círculo vicioso se intensificó, al igual que el descontento popular. Repasando el colapso económico unos años más tarde, Clodomiro Almeyda, ministro de Asuntos Exteriores de Allende y uno de los principales intelectuales marxistas del país, escribió: “Hay quienes creen que factores externos fueron en última instancia los responsables de la frustración de la experiencia revolucionaria chilena. Se hace especial énfasis en la importancia del bloqueo financiero estadounidense, la asistencia económica y técnica brindada por la CIA a los adversarios de la Unidad Popular y la influencia e infiltración estadounidense dentro de las Fuerzas Armadas de Chile. Estos factores inclinaron el equilibrio de poder a favor del golpe contrarrevolucionario. En el caso chileno, como en la mayoría de los casos, las acciones externas destinadas a promover la subversión trabajaron sobre factores desestabilizadores internos preexistentes, profundizando y extendiendo sus efectos negativos, favoreciendo así el éxito del golpe de Estado. De este modo,

Los chicos de chicago

El 21 de marzo de 1975, Friedman, el economista más famoso del mundo en ese momento (obtendría el premio Nobel de Economía al año siguiente), se reunió durante una hora con Pinochet en Santiago. Habían pasado 18 meses desde el golpe y las perspectivas económicas de Chile todavía parecían nefastas. Aunque la inflación había disminuido desde su máximo del 1.500%, se había quedado estancada en una tasa anualizada del 400%. La producción siguió siendo débil, el desempleo era muy alto y la productividad estaba rezagada.

Durante la reunión, Friedman le dijo a Pinochet que la única manera de erradicar la inflación y reactivar la economía era aplicando un “tratamiento de shock”: un recorte presupuestario general del 25%. Advirtió al general que tal política implicaría costos sustanciales a corto plazo en forma de alto desempleo. Pero anticipó que “el período de graves dificultades transicionales sería breve –medido en meses– y que la recuperación posterior sería rápida”. Para respaldar sus argumentos, Friedman citó a Alemania Occidental y Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

La visita de Friedman marcó un punto de inflexión. Hasta entonces, Pinochet estaba indeciso sobre si apoyar la visión de los Chicago Boys de una economía de mercado o respaldar el modelo de “capitalismo de estado” que los oficiales nacionalistas habían defendido. Pero Friedman fue tan vehemente y elocuente que Pinochet se convenció de la estrategia de extrema austeridad fiscal unida a reformas orientadas al mercado.

A partir de abril de 1975, y durante los siguientes 15 años, los Chicago Boys tuvieron vía libre para experimentar con la economía chilena. Liberaron precios y tasas de interés, redujeron los aranceles de importación, privatizaron cientos de empresas estatales, instituyeron vales escolares, crearon cuentas de pensiones individuales, desregularon empresas y bancos y ampliaron los mercados en todas partes. Aplicaron el tratamiento de shock de Friedman para equilibrar el presupuesto y reducir la inflación, reformaron la legislación laboral, redujeron el poder de los sindicatos, atrajeron inversores extranjeros y fortalecieron el Estado de derecho.

Cuando se restableció la democracia en 1990, el país tenía un aspecto muy diferente. En menos de dos décadas, los Chicago Boys habían creado una economía capitalista moderna que, después de algunos titubeos, produjo una mejora sustancial de las condiciones sociales, precios estables y una rápida reducción de la pobreza. Los nuevos líderes democráticamente elegidos del país tampoco abandonaron el modelo de Chicago. De hecho, cuatro gobiernos de centro izquierda profundizaron las políticas de libre mercado. Si bien ampliaron los programas sociales, el llamado “modelo neoliberal” seguía siendo la base sobre la que descansaba todo lo demás.

A principios de la década de 2000, después de más de un siglo de desempeño mediocre, Chile se había convertido en el país más rico de América Latina por un amplio margen, superando al resto de la región en salud, educación, esperanza de vida y otros indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas. La proporción de la población que vive por debajo del umbral de pobreza disminuyó del 60% a mediados de la década de 1980 a solo el 8% en 2019. En términos de ingresos y otros indicadores económicos, Chile parece más un país del sur de Europa que uno latinoamericano. Es comprensible que muchos hablen de un “milagro chileno”.

Sin embargo, ese milagro tiene sus raíces en un pecado original: una dictadura que persiguió, encarceló, torturó, exilió y mató sistemáticamente a sus oponentes. El desafío para los chilenos hoy y en el futuro es continuar modernizando el modelo económico para asegurar una prosperidad generalizada, manteniendo al mismo tiempo el compromiso más fuerte posible con los derechos humanos y la democracia.

Por Sebastián Edwards

Profesor de Economía Internacional en la Anderson School of Management de UCLA

Fuente: project-syndicate org

(Síganos en Twitter y Facebook)

INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA

Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.

Otros artículos del mismo autor:

- Liderazgo de Uruguay en el índice de Gobierno Digital

- Verdadero alcance de la regulación de las plataformas digitales en Europa

- Luego del secuestro de Maduro; ¿Qué escenario político abre la intervención de Estados Unidos en Venezuela?

- Trump: sobre Ucrania, Zelensky es el obstáculo

- El ataque de Donald Trump a Venezuela es ilegal e imprudente