“También al experimentado cazador se le va la liebre”

Por Sergio Schvarz

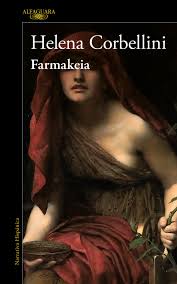

La última novela de la escritora uruguaya radicada en Saint Feliu de Guíxols (España), Helena Corbellini, lleva por título Farmakeia, y fue presentada en Montevideo durante la 46ava Feria del Libro, el 28 de setiembre de 2024, a cargo de la  Fonoplatea Efecto mariposa. Se hace evidente que este término se empareja con “farmacia” y con la farmacopea, es decir con las sustancias que, como sabemos, curan o matan según la dosis administrada y que, en la Grecia antigua, era el sitio donde se expedían todo tipo de drogas, tanto de naturaleza física como inmaterial, es decir brebajes, hierbas y pócimas, o hechizos, maldiciones y conjuros, respectivamente.

Fonoplatea Efecto mariposa. Se hace evidente que este término se empareja con “farmacia” y con la farmacopea, es decir con las sustancias que, como sabemos, curan o matan según la dosis administrada y que, en la Grecia antigua, era el sitio donde se expedían todo tipo de drogas, tanto de naturaleza física como inmaterial, es decir brebajes, hierbas y pócimas, o hechizos, maldiciones y conjuros, respectivamente.

Las referencias a Juan Carlos Onetti, son, por un lado, un homenaje por el que la autora nos demuestra su predilección literaria, pero también un tono de desgracia que atraviesa esta obra, donde la felicidad y la tristeza se alternan en el transcurso de nuestra vida.

Antes de entrar en el tema, bástenos una relación sobre la autora y sus obras publicadas. Nacida en Montevideo, en 1959, profesora de literatura egresada del Instituto Profesores Artigas (IPA) y periodista, vivió mucho tiempo (quince años) en la ciudad de Colonia, y esto es importante en esta novela, en particular, ya que buena parte de la misma sucede en esta zona, aunque con otro nombre. Entre su intensa producción podemos destacar: Hay una cierva menos en el monte (2002), El Sublevado. Garibaldi, corsario del Río de la Plata (2009), La vida brava. Los amores de Horacio Quiroga (que me parece la mejor obra suya de las que he leído, del año 2007), La novia secreta del Corto Maltés (2008), Laura Sparsi (1995) y Matrioshka (2022), además de los relatos Mi corazón pesa demasiado (2008), Cuentos de la costa (1996), Círculo de sangre (2002, poesía), y El pacto espiritual de Mario Levrero (2018, estudio sobre Levrero, focalizada en Diario de un canalla).

El marco general

El Prefacio, a cargo de la autora, establece el marco, el territorio, en donde se va a desarrollar lo que se cuenta (Espíritu Santo-Malángel), que son cuatro historias, a saber: 1) la Historia relacionada con Juan Díaz de Solís, 2) el diálogo de Sócrates con Fedro, 3) los cuadernos de Verónica Sáenz, amiga de la infancia, y 4) la narración que nos ofrece, sobre todo al comienzo, sobre uno de los aspectos de la historia reciente que tiene que ver con la autora y narradora diegética (que a veces se comporta como narradora exegética) de la novela. A la vez desarrolla una polifonía de voces que van componiendo el entramado de la narración.

Recuadros de Farmakeia/ La referencia a Petrus me trae a la memoria al viejo Petrus de El astillero, de Onetti, ese personaje que, al igual que el dueño de la barraca, había sabido lidiar con el fracaso, de forma monumentalEl viejo padre Bergner parece ser un guiño al cura de Santa María, en Onetti, que aquí ya está viejo y al que “sólo le quedan fuerzas para repartir ostias en la misa dominical”.

En torno a la voz narrativa, que se expresa en el personaje de Verónica Sáenz, la autora también se inmiscuye en lo que se cuenta: “si esta historia de amor –que ya comenzó en la escritura, pero todavía no ocurrió en las acciones del relato–, si no hubiera sucedido, yo no la estaría contando. Aunque bien podría escribir algo que no fue”. (p. 173) Parecería ser que el personaje Helena fuera la misma Helena Corbellini (como parece desprenderse de lo que sigue): “Helena asegura que todo puede contarse mientras parezca verosímil y que no lo dice ella, sino Aristóteles…” (p. 173), tomando prestadas las palabras de Aristóteles y, dando un vuelco a esta suposición, o volviendo a la voz de la narradora, dice que “…yo no soy escritora ni filósofa, sólo quiero hablar de lo que me sucedió en la realidad…”.

Los capítulos tienen un título y un subtítulo, al modo del Quijote, por ejemplo. Los hechos son narrados fríamente y la forma de contar no es lineal, aunque en determinados momentos sigue una secuencia de hechos y sus derivaciones. Las acciones del nudo principal, lo relacionado a la amapola de Creta (droga necesaria para el buen dormir), se van desarrollando en varios planos, como si todo transcurriera en un mismo periodo acotado de tiempo, aunque abarca alrededor de cincuenta años. El hilo común podría ser la enfermedad, distinta en cada uno de los personajes, a veces vista como una debilidad, para la que se necesita una droga determinada, el uso de la farmakeia en toda su extensión.

En la novela se establece el Yo narrativo primigenio en la infancia, y en ese sentido hay una recuperación de la infancia y la juventud-adolescencia, que luego se proyecta al proyecto político que abraza la protagonista y que merece este comentario post mortem: “Alucinados por la utopía (…) creíamos que la revolución –por algún veredicto de la historia– estaba a la vuelta de la esquina. Cuando la sanguinaria represión rompió el hechizo, me hallé exiliada y sola”. (p. 177)

Los personajes principales, e incluso los secundarios, son mujeres. Los hombres son accesorios o propiciantes, no demandantes, salvo el doctor Vaz.

Uno de los costados de la novela se transforma en algo policial, con una intriga delictiva, más allá de que no hay un clásico detective pero sí el personaje principal que descubrirá los entretelones de un crimen.

El título de esta reseña alude a la afición del doctor Vaz, quien es el segundo personaje en importancia: la caza, y por ello aparecerán una serie de animales e incluso alguna imagen algo críptica, simbólica, en el cuerpo muerto de “un perro amarillo, sucio y rengo”, que “flotaba hinchado como un peluche viejo tirado a la basura”. El aullido desesperado de un perro atado al final del muelle es como un presentimiento: “en esta casa va a ocurrir una desgracia”. Luego surgirán trinos de pájaros, graznidos de cuervos, gritos de teru teru, corridas de liebres, un tigre, un biguá, un cormorán, garzas blancas… “Es un cazador –pensé–. Yo no seré su presa”, dirá la protagonista. Y los distintos escenarios naturales también quedan registrados: amaneceres, lomas, lagunas, maizales…

El título de esta reseña alude a la afición del doctor Vaz, quien es el segundo personaje en importancia: la caza, y por ello aparecerán una serie de animales e incluso alguna imagen algo críptica, simbólica, en el cuerpo muerto de “un perro amarillo, sucio y rengo”, que “flotaba hinchado como un peluche viejo tirado a la basura”. El aullido desesperado de un perro atado al final del muelle es como un presentimiento: “en esta casa va a ocurrir una desgracia”. Luego surgirán trinos de pájaros, graznidos de cuervos, gritos de teru teru, corridas de liebres, un tigre, un biguá, un cormorán, garzas blancas… “Es un cazador –pensé–. Yo no seré su presa”, dirá la protagonista. Y los distintos escenarios naturales también quedan registrados: amaneceres, lomas, lagunas, maizales…

La música es otro de los elementos que atraviesan la obra, desde la afinidad del doctor Vaz que, por supuesto, coincidirá con la de Verónica Sáenz, pianista que se transfigura al subir al escenario: “toda ella cedía ante la música”, como si fuera un amor. “Los dedos ágiles la impulsaban hacia las notas, su rostro fulguraba, como una garza que despliega sus alas blancas y se echa a volar al cielo infinito”. (p. 163-164)

Hay algunas referencias a otros autores, a Kafka, Malkovich, Elder Silva, Bram Stocker (es interesante la reflexión en torno a Lucy Westenra, personaje ficticio de Drácula, que hace alusión a la extracción de sangre como parte de los estudios que le ordena el doctor Vaz a la protagonista).

La era del Terror

El año de comienzo de la novela, propiamente dicha, es 1970, cuando la “sedición” y los “sediciosos” estaban a la orden del día en la narrativa oficial de un gobierno autoritario, que se manejaba mediante las Medidas Prontas de Seguridad y el recorte de los derechos civiles y sociales. En esto es interesante ir al origen de la palabra y al uso corriente de la misma. La sedicia que viene de seditionis y seditio: separación, desunión o levantamiento. Es decir: sed que quiere decir separación, dio del verbo ire, o sea ir o moverse, por lo que, etimológicamente, es alguien que participa o incita a la separación o levantamiento contra una autoridad establecida. La palabra “sed” se registra en el evangelio de Mateo. Esos sediciosos (“levantiscos” y subversivos) fueron “perseguidos, apresados, torturados muchas veces hasta la muerte y luego enterrados en los aledaños de los cuarteles”. Y casi inmediatamente viene, con la ruptura democrática, un clima de derrota y de miseria: “cuando la huelga estaba perdida”. Y aquí la historia política se encuentra con su propia historia (la de la autora-narradora), una a espejo de aquella otra: “pensaba si sediciosos eran los que tenían hambre y sed de justicia, como decía la profesora de Literatura citando el evangelio de Mateo, y si, aunque los persiguieran, en verdad eran bienaventurados. A esta profesora también la echaron del liceo (…) ella mantuvo a su familia a duras penas (…) había conseguido salvar la colección de ese semanario (Marcha) nadie sabía cómo, porque su casa había sido allanada más de dos veces (…) Desde entonces, yo quise ser profesora de Literatura”. Luego, como es obvio (y a veces hay que volverlo a reiterar) hubo una quema de libros, porque el conocimiento puede ser –y lo es– un arma muy poderosa.

En toda esta parte la autora cuenta la verdad irrefutable de los hechos. La historia, dice, es verdadera, ocurrió en Carmelo, en 1974: “A pedido de los sobrevivientes, los nombres han sido cambiados. Por respeto a los muertos, el resto se cuenta exactamente como ocurrió”. (p. 23) Como sabemos que esto es una novela, y como toda novela es artificio, podremos dudar de lo veraz, aunque, sin embargo, la autora nos asegure lo contrario. Y debemos creerle, porque ese es el pacto que hemos establecido desde que abrimos el libro para leer esta Farmakeia. Y, sumado a esto, vendrá la justificación de la escritura: “…escribo para comprender. Para saber la verdad. Como si otros destinos revelaran el propio, como si todas las historias, brillantes u oscuras, ocultaran un misterio a descifrar. Los historiadores pretenden contar lo que realmente sucedió. Los poetas, lo que podría haber sido. Yo pienso que una historia es real solo por el hechizo del relato”.

Nos contará, entonces, la suerte del “chiquito” Perrini, heladero de un lugar muy cercano a Carmelo, en el departamento de Colonia, su trágica muerte y, avanzando en el tiempo, las consecuencias que recayeron sobre los perpetradores de las torturas que terminaron con su vida, desde la condena natural al suicidio del general Barneix, en medio de la coordinación represiva del plan Cóndor. El asesinato de Perrini “quebró como un rayo el cielo celeste de Malángel”. Y luego –después de su muerte– hubo allanamientos y detenidos, que, meses más tarde, reaparecieron: “dañados en cuerpo y mente, despavoridos”. Otros, por supuesto, “no regresaron nunca”, y de esa manera Malángel “se fue consumiendo en el terror y la pobreza”. Porque esa fue la otra cara de la dictadura: favorecer los intereses de ciertos grupos económicos, y para ello, para mantener ciertos privilegios, “fueron prohibidas reuniones y fiestas”, salvo el Día de la Independencia y el Viernes Santo (y acá podemos ver la trinidad santificada de Familia, Tradición y Propiedad, o Dios, Patria y Familia).

El terror, además, “cruzó las fronteras y se propagó por todo el continente latinoamericano. Cadáveres desnudos llegaron a la costa, hubo vuelos de la muerte y enterrados en fosas comunes”.

En esa Era del Terror, dice la voz narrativa, “transcurrió nuestra juventud”, y ese “nuestra”, ese nosotros, encierra a toda una generación, que yo he llamado, a mejor término, la Generación de la Resistencia (otros hablan de la Generación del Silencio), entendiendo que esa resistencia se expresó de muy diversas formas y caminos, legales, semilegales y clandestinos.

En el caso de la protagonista, Verónica Sáenz, transcurrió en un exilio que recaló en Argentina y luego en Bélgica y, en el transcurrir de la voz que narra, ese Yo escritural, en el Montevideo asediado, porque, a pesar de todo, “ella” quería ser profesora de Literatura. Vale la pena transcribir ciertas reglamentaciones de la época (sobre todo para los más jóvenes): “Las muchachas debíamos usar pollera hasta las rodillas. El pantalón solo estaba permitido entre el 21 de junio y el 21 de septiembre, fechas oficiales del inicio y fin del invierno en un calendario que desconocía el calor y el frío. Los vaqueros eran una prenda de rebeldía, el pantalón debía ser de franela y además debíamos cubrirnos con una chaqueta que nos tapara el culo. La barba y el pelo largo fueron prohibidos”. (p. 33) La consecuencia evidente es que ella se vuelve más rebelde aún y se introduce en una organización política clandestina, realizando algunas acciones (repartir panfletos, pintar ciertas consignas contra la dictadura en muros callejeros, hacer de “campana”…).

Dando un salto temporal describe los últimos años de la dictadura (que signan la primera parte del nervio central de la novela, que gira en torno a Verónica Sáenz como personaje principal): “Hasta su último año en el poder, los milicos hicieron arrestos, torturaron, violaron y asesinaron. Cuando al fin nos lanzamos de a miles a la calle, nos acorraló la caballería. Aguantamos los golpes de cachiporra y otras nuevas detenciones con la claridad de que se acercaba el final de aquel despotismo sangriento. Las huelgas se propagaron en las fábricas y los estudiantes organizamos ollas populares para prolongar la resistencia”. (p. 33-34)

A ese Yo, en estas páginas iniciales, le es dado un nombre: Helena (que coincide, entonces, con el nombre de la autora. Ahora no nos quedan dudas del proceso de la autoficción, de eso que se ha dado en llamar las “Escrituras del Yo”). Y en un primer acercamiento al tema central, el de la farmacopea, de las drogas en su sentido más amplio, se nos desliza aquí, en la voz de Verónica Sáenz, una primera aproximación: “El amor es una droga, no quisiera volver a enamorarme. Nunca me fue bien. Ahora, mis amores son como las estrellas fugaces. Me entrego al destello y después me olvido”. Y dos décadas después, ingresando al segundo milenio, dice: “habíamos recibido un poco de modernidad y bastante miseria”. Y también, “en la Alcaldía (de Malángel) se turnaba uno muy barrigón y bastante demente con otro más afable, que sabía robar sin ensuciarse los puños de la camisa” (p. 35), que refleja un vivo retrato del conservadurismo, y, también por izquierda: “los escasos izquierdistas de Malángel se reunían en el comité de base cuando se acercaban las elecciones, un galpón desvencijado que alquilaban por muy poco y donde, más que hablar de política, comentaban las mierdas de la alcaldía, hacían algún asado y tomaban vino tinto…”. (p. 35)

La crisis económica se instala en el país y esta crisis –la del año 2002, que fue nuestra última crisis económica– es importante porque le da un nuevo giro a los acontecimientos, junto a la aparición del doctor Vaz, que va a ser uno de los personajes secundarios fundamentales para la historia.

Los cuadernos de Verónica Sáenz

Estos cuadernos, el verde y el rojo, son una especie de diario, pero aquí se extraen únicamente algunas páginas, que serán reproducidas. Tratan sobre los recuerdos, en primera persona, de las distintas épocas de quien fuera la mejor amiga de la narradora, y a partir de entonces la voz narrativa se traslada a Verónica Sáenz, aunque la autora no descuida el participar, cada tanto, para matizar los hechos.

Porque es esta mujer la que ha ido al exilio y luego ha de volver al país porque siente que de alguna manera hay algo que le falta, “he vuelto a gozar del sol, del río, del canto de los zorzales y de las buganvillas florecidas en ochavas”. (p. 39) Es el romanticismo de la primera época del retorno a su ciudad que, “a pesar de sus retoques de modernidad, no sale de la pobreza”, y donde “los estancieros son los únicos que se enriquecen, con los cultivos de soja o el ganado”. (p. 40) De esa manera, lo que sucede en ese pueblo nombrado como Malángel (cuyo nombre tiene toda una genealogía mística, plena de religiosidad y de profundo sentido) es extensivo al país entero, de modo que al pintar la aldea se pinta el mundo.

Malángel, dice, “conoció su esplendor en tiempos de la fábrica papelera”, lo cual nos lleva a Fanapel en Juan Lacaze, fundada en 1898 y que funcionó hasta 2017, pero en la actualidad la conducta social de los pobladores deja que desear, dice, porque “no son sociables y ni siquiera corteses”, y cuando conversan “sus temas preferidos son las vidas ajenas”. Mediante una ceremonia, nos dice Verónica, la ciudad, que había alcanzado los cinco mil habitantes, fue oficialmente llamada Espíritu Santo. El obispo, venido de la capital, “enfundado de púrpura y coronado por la mitra de plata de otro obispo español y lejano, bendijo aquel cambio de nombre con el báculo en alto”. (p. 40) En homenaje el ayuntamiento montó “una cruz gigantesca y horrorosa frente al puerto…”. Y, ante lo que parece ser una ironía del destino, “vi antes la cruz que los brazos abiertos y amorosos de mis padres”.

Vendrán entonces las primeras impresiones: “del otro lado del océano Atlántico quedó mi vida de exiliada sudamericana y la infancia europea de mis hijos; los ritmos congoleños del barrio Matongué y un cielo eternamente nublado. No dejaba atrás ningún motivo por el cual quedarme, pero sí traía conmigo numerosos recuerdos felices y otros tan dolorosos, que era mejor olvidar”, (porque) “Yo había huido en el más cruel desamparo…”. (p. 41)

Pese a todo, dice nuestra protagonista, debía tratar de ser feliz, pero, ¿ser feliz es posible? Las pesadillas eran recurrentes, pisadas frenéticas como de las botas militares, túneles sin salidas, la destrucción. “Me despertaba sudorosa y espantada”, porque, y es un hecho verdadero, los efectos de traumas provocados por contingencias particularmente violentas persisten por mucho tiempo, quizás para toda la vida. Ese era –y continúa siendo– uno de los objetivos de los represores. Tan es así que el compañero de aquella época de Verónica Sáenz permanece como desaparecido, con un dolor que es continuo como un rayo que no cesa de golpear y golpear.

La narración da paso al recuento de la vida en el exilio y, como la vida puede más, terminará aceptando su condición de desterrada. Luego estará la convicción, dual, que se abre paso (porque las cosas son su anverso y el reverso, lo posible y lo imposible, lo ideal y lo real): “Ahora en mi pago, cuando comprendo que seré siempre una extranjera, pienso: “Me equivoqué al volver”. Pero luego doy un suspiro ruidoso como de violonchelo y presto atención a los latidos de mi corazón: yo tenía que volver” (p. 42), para intentar cerrar el ciclo y continuar caminando hacia el futuro, darse una oportunidad.

Asomará un nuevo aspecto, lo que denominaríamos, genéricamente, con el nombre de “patriarcado”, el machismo solapado por la costumbre y que, como está presente desde hace dos mil años (por lo menos), no lo percibimos como una amenaza: “…a ninguna mujer la nombraban directamente por el apellido. Una mujer era siempre la de y a continuación el apellido del padre o del marido. Como si una mujer le perteneciera siempre a un hombre”. (p. 42) Ese tipo de conductas, y otras, transversaliza la obra, de muchas formas. Sus dos hijos pasan a ser “los gringuitos” y les hacen bromas por “su pronunciación afrancesada”. Los otros chiquilines “les hacían preguntas que no sabían responder, dónde está tu padre, por qué llevás el apellido de tu madre, por qué no vivís con tus abuelos que tienen una casa tan linda, mis padres dicen que la tuya es una tapera” (p. 42). “Lo peor de mi casa era que estaba pintada de azul eléctrico por fuera y por dentro”. Aunque “muchas otras casas y locales del pueblo también eran de ese color y mis padres me explicaron que la barraca Petrus había liquidado un stock de esa pintura, que empezaba a criar hongos, a muy bajo precio y que, para hacerle un favor, la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento había ofrecido una rebaja en los impuestos para quienes renovaran sus propiedades con el producto. Es que el alcalde era amigo de Petrus y no iba a permitir que se fundiera” (p. 44), hasta que “para quitarme los nervios, compré rodillos, brochas y pintura blanca y le di varias manos, hasta que al cabo de unos meses el azul eléctrico se atenuó en Malángel y entonces pude dormir en paz”. (p. 44)

La antropofagia

En esa ciudad hay familias lituanas, del mismo modo que hay comunidades de nuestro país en diferentes puntos del territorio. Los y las lituanas “se encargan de limpiar las tumbas de sus muertos y reponer las flores”. La mención a esta colectividad, por extensión refiere a la condición por la que inmigración echó raíces y forma parte, desde entonces, de nuestra identidad como nación. Un cura lituano, Kristas Lytautas, y “el viejo padre Bergner”, defiende a los “santistas”, que prefieren el nombre de Sanct Espíritu antes que el de Malángel.

Se introduce un nuevo tema, de carácter histórico, sobre el desembarco de Solís y el supuesto canibalismo. Ese discurso se centra en dos aspectos: uno es para demostrar el desenlace funesto de Juan Díaz de Solís –que murió por las flechas de indios salvajes, charrúas, “y de inmediato fueron asados y devorados por estos”–, y el otro para asegurar que la presencia de Sebastián Gaboto, una década después, desobedeció el mandato del rey –porque como le habían hablado de la existencia de la Sierra de la Plata su codicia pudo más– y, precavido, desembarcó en la isla San Gabriel y fundó el fuerte de Sancti Espíritu. Un contrincante, el profesor Majerciz, asegura, ante las cámaras de TV, que el fuerte de Sancti Espíritu había sido fundado “mucho más al norte, remontando el Paraná sobre la orilla opuesta, en el punto exacto donde desemboca el río Caracarañá”. (p. 48) Heroídes Lanza, historiador (pienso en Herodoto) que había sido periodista de El Liberal durante cinco décadas hizo, como parte de su argumentación, un relato casi real de la expedición de Solís y los percances sufridos, con lujo de detalles, “para que comprendiesen la importancia histórica del almirante Solís”, el remontar el mar dulce hasta que los propios hombres “le suplicaron a su almirante que les permitieran pisar tierra firme”. En la playa, dice, había “un grupo de nativos y nativas desnudos (…) No estaban armados y hacían señales amistosas”. Echó al agua una barca con “un grupo reducido y sus hombres” (p. 51) Pero Heroídes asegura que los charrúas, que habitaban ese paraje, “no eran antropófagos. Es posible que hubiera sido otra tribu tupí-guaraní”. Y agrega, como fundamento del nombre de Malángel que está propuesto (y por el que habrá un referendo): hay una “leyenda que dice que el ángel caído los guiaba y por eso cometieron una atrocidad semejante”.

Vemos, entonces, la importancia tanto de la historia como de la leyenda en el establecimiento de un relato fundacional, el cual establece varias posibilidades o argumentos, porque de allí surgirá todo lo demás.

Se sumará a la disputa el rabino Levi que narra “la caída del ángel en nuestra playa”. Explicará que “…era uno de los doscientos vigilantes custodios del Señor y este los había echado del Edén por desobedientes. Declaró que aquella historia era sagrada, había sido escrita por el patriarca Enoc y figuraba entre los rollos del Mar Muerto” (p. 52), y exclama, alzando la voz: “El pueblo ha de retomar su legendario nombre de Malángel porque el mito es más importante que la historia, y la leyenda del ángel caído en estas playas supera en creces aquellos penosos poblamientos de hombres enviciados por la codicia”. (p. 52)

Para volver al relato anterior, para unir esto a la historia que viene contando, bajando a tierra, dice: “El rabino Levi era el padre de mi amiga Myriam”, y que este poseía “una memoria prodigiosa”, por lo cual nos plantea que el discurso de Levi, un discurso que nos trae la oralidad, es contado por su amiga, introduciéndola en el discurso narrativo (es interesante el papel de Myriam Levi, tarotista, que más que adivinar el futuro compone el presente). De esta forma Corbellini va desarrollando una variada polifonía de voces que se entrecruzan en determinados puntos comunes.

El rabino Levi, como un oráculo, una vez cumplida la función, se retira de escena, “se fue debilitando paulatinamente hasta que no se levantó más de la cama. Tiempo después de celebrado el referendo, Myriam me llamó llorando para comunicarme que su padre había muerto”.

El resultado del referendo fue de un empate técnico cuya única solución puede ser salomónica: “el alcalde se refirió a la urbe con la larga parrafada: “ciudad del Espíritu Santo, antiguo pueblo de Malángel” (p. 53). Malángel, en el presente de la novela, “es solo un punto inquietante en la pampa húmeda”. (p. 12) “El nombre oficial del pueblo siempre aparecía impreso, pero nunca lo escuchaba en el hablar de sus habitantes”. (p. 247)

La crisis del 2002 marcó una frontera y un abismo

Verónica Sáenz se acostumbra, poco a poco, a la vida tranquila de Malángel, a pesar de la crisis, y recupera la vida sencilla y el afecto de sus familiares para sus hijos y para con ella, aunque ve también el oportunismo de algunos vecinos con propiedades, y va registrando la realidad. El pueblo cambió con la ilusión de enriquecerse con el turismo, y tras esta actividad aparecerán otros entretenimientos.

Arribamos a la segunda parte, donde luego de algunos preámbulos va al nudo, a la historia de Aurora Petrauskas. Pero antes la voz narradora confirma una de las prácticas médicas de nuestro tiempo: “Entonces supe que más de la mitad de las mujeres de Malángel se medicaban diariamente con benzodiacepinas. Las recetas llevaban estampada la letra torcida del nuevo psiquiatra del hospital” (p. 72), que esconde una verdad a medias revelada, la excesiva medicación de la que son objeto, particularmente, las mujeres (y que esconde el negocio que hay detrás de eso). Y con la muerte del psiquiatra, “…Ninguna mujer entendía la reticencia de los otros médicos para suministrar un sedante o un somnífero” (p. 73), y allí aparecerán las jugadoras de canasta del Club Cosmopolita, Patty Parrot, Belén Barrientos, Rosa Troche y la viuda de Lanza. El Pocho Inzaurralde es el que atiende a los clientes del club.

Hablarán, entonces, los testigos, ese coro griego necesario para dar validez a toda historia. La realidad se asoma en las tribulaciones de una mujer de clase media y sus problemas, Aurora, que se convierte en dealer de la amapola de Creta que le suministra un porteño viajante. Las informaciones serán fragmentarias y escaparán a la lógica de la sucesión del tiempo. Nos enteraremos que Aurora trabaja en un hospital, que había sido Miss Vendimia y que como tenía que pagar cuotas atrasadas de un préstamo para “la construcción del muelle y la barbacoa” y tiene una hipoteca sobre la propiedad, ve la oportunidad del negocio que, como es bastante previsible, le terminará por complicar la vida. “Aurora quería ser más feliz que los simples y aburridos mortales que la rodeaban”.

Y la novela se va transformando, de a poco, en algo detectivesco, policial, se inmiscuye en las acciones de la delincuencia. El traficante, que en un principio parece un simple vendedor de una firma farmacéutica, termina siendo el propio fabricante de la droga –esa amapola de Creta, Papaver rhoeas o Papaver sonniferum, en este caso, medicina que induce al sueño–, aunque en realidad esta pertenece a la familia de las anémonas, las amapolas, que en la mitología griega se asocian al sueño, a la muerte e incluso a la resurrección.

La narradora volverá a Sócrates, quien vivió en los tiempos del legislador Pericles, y que “había promovido una política de grandes obras públicas que dieron gloria a Atenas y trabajo a los hombres (…) también dispuso una serie de ayudas generosas para los atenienses pobres, costeadas por los gravosos tributos a las grandes fortunas” (p. 113), lo que nos puede llevar a una de las discusiones que hay en estos momentos sobre el impuesto del 1% al 1% más rico para atender las necesidades de los más pobres de entre los pobres que, en principio, parece algo justo. La crítica de Critón suena tan actual que me exime de todo comentario: “Este gobierno premia a los que no trabajan… Aumenta los impuestos para repartir dádivas entre los pobres”. “Lo que yo tengo –dice Sócrates– me basta para satisfacer mis necesidades. Pero a ti no te alcanza…” (p. 115), contraataca, y “los impuestos que pagas serán altos, pero van acordes a tu fortuna”.

El daimon, el destino y la Teoría del amor

El ser espiritual o deidad menor, intermediario entre los dioses y los humanos, el daimon, nos sugiere un destino individual inalterable así como, también, un espíritu protector. Esto viene dado por mediación de Sócrates y por la reinterpretación jungiana, como un impulso creativo para desarrollar el potencial interior, que refiere a Verónica Sáenz, a la que vuelve la narración, y al problema del narrador, de la narradora: “yo fui la única amiga (de Verónica) que tuvo en la escuela y, aún así, después la perdí de vista” (p. 163), y, relacionado con esa entidad, “daba la sensación de que vivía en sí misma”, como si no necesitara de nada ni de nadie más, que quizá realce el hecho de que todo el texto es artificio.

Luego vendrán detalles y anécdotas de la vida de Verónica Sáenz. Un día se enamora pero la autora abre una pausa, a propósito del amor, “para escuchar lo que Sócrates le dijo a Fedro”, e inmediatamente vuelve al punto anterior entre ellos dos, en que Sócrates le pide que le lea el manuscrito de Lisias. Y dice Sócrates, “¿qué es el amor? ¿El amor es el deseo? Yo considero que amor y deseo no son la misma cosa, porque deseo también lo experimenta quien no ama. Los hombres buscan la belleza. Por eso, ya maduros buscan los favores de los muchachos bellos como tú…”. Y sigue: “el amante veterano sentirá celos de los demás afectos que el muchacho tenga e intentará separarlo con sospechas y desconfianzas. Tampoco querrá que su amado sea próspero porque lo prefiere dependiente…». Mas luego se arrepiente, se retracta: “…el Amor es algo divino, por lo tanto, no puede causar ningún mal”, y reconsidera, “dicen que quien ama es como quien sufre demencia. Pero la demencia no es un mal, sino un don que otorgan los dioses”. En suma, Sócrates le explica el sentimiento libre del verdadero amor que es como un fármaco.

A raíz de esto, que podría funcionar como un prólogo a lo que sigue, vendrá (capítulo 22) la Teoría del amor –dicha teoría podría establecerse de la siguiente manera: hagas lo que hagas, aunque lo niegues o lo consideres inapropiado, si el amor te atrapa, ya no te suelta más–, que relata algo que había escrito Verónica Sáenz en un cuaderno rojo, cuaderno a medio camino entre diario y memorias: “cuando oía pronunciar su nombre, sabía que él podía cambiar mi vida. Yo no quería que eso ocurriese. Mi vida me gustaba tal como era…” (p. 171), y “para bien o para mal, las cosas se deslizaban hasta que alguien pronunciaba su nombre. Entonces una vibración secreta me sacudía. En mi carne oía un crujido de hojas de otoño pisadas en el bosque y por mis pensamientos volaba una mariposa negra” (si bien la mariposa negra se asocia con la muerte, también se la asocia con la transformación y el cambio, por tanto, es símbolo de renovación, de cambios positivos y de superación de obstáculos). Se trata del doctor Vaz, al que “nombraban con un acento de respeto, incluso de admiración…”. “Tal vez por esa misma razón, yo evitaba o por lo menos retrasaba el momento de presentarnos”. (p. 171) Es obvio (me parece) que de tanto evitarlo terminará por encontrarlo, y ese encuentro será fundamental para Verónica Sáenz, le hará cambiar su perspectiva de las cosas. “Aquella primavera hubo muchos días azules y con trinar de pájaros”, y precisamente en esa primavera, “aunque estuviera sola, oía su nombre como si fuera un eco de las islas”. Los comentarios de los demás sobre él “despertaban cierta rabia en mí. No quería conocerlo, no. Lo imaginaba jactancioso”. Sin embargo, “me pregunto si aquel graznido de cuervos que estaba en mi interior como un eco de su nombre era un indicio de amor”. Sí, efectivamente.

Sin embargo, Vaz era un cazador: “…pensé si aquel chirrido de frenos que yo sentía en mi interior al oír su nombre obedecía a un aviso de riesgo (…). Y “hasta no haber cazado cinco o seis aves, no quedaba satisfecho. Y yo, aunque aborrecía las armas, lo acompañaba, hipnotizada…”. Pero vendrá, al fin, la felicidad: “yo cantaba y él cerraba los ojos y depositaba su cabeza en mi falda. Yo acariciaba su cabello canoso, que ya comenzaba a ralear y sentía que más no podía pedirle a la vida (…) Frotaba suavemente entre mis dedos sus mechones de pelo y me parecía que era arena de la playa deslizándose en el tiempo”. A decir verdad, “al fin mi mundo pareció ordenarse”.

Y finalmente, se contará el casamiento de Sócrates con Jantipa, las pruebas a que somete su espíritu y el final (que es conocido): “Una droga, la cicuta, lo transportaría de la vida a la muerte. Ese fármaco le ahorraría los oprobios de la vejez”.

Se colocará una placa recordatoria de Aldo Perrini –lo que se conecta con el principio de la novela– a la entrada del cuartel del Batallón Nº 4 de Colonia. “Por esa avenida yo no podía pasar sin sentir un escalofrío, como si la tortura y el crimen empañasen la fachada del cuartel y el entorno. No importaba cuántas veces lo pintaran de blanco: el sitio era sórdido. Sórdido como todos los sitios de secuestro y muerte que se diseminaron por el suelo patrio”.

Se devela la incógnita principal de Aurora Petrauskas, aunque hay una ventana que huele a justicia poética.

Vuelve a Sócrates y a sus reflexiones en torno a la escritura, porque al escribir uno busca ser convincente, “aunque (se) digan falsedades”, es el reino de lo verosímil pero no (necesariamente) de la verdad y, además, “quienes aprenden a escribir, por fiarse de lo escrito, descuidan la memoria”.

A pesar de todo, el escribir “parece hermoso”, dice Fedro, el discípulo, con lo que estaremos de acuerdo, porque la aventura de escribir es la memoria de nuestras pasiones.

*(Farmakeia, de Helena Corbellini, Penguin Random House Grupo Editorial, 2024, Uruguay, 295 páginas)

(Síganos en Twitter y Facebook)

INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA

Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.