La violencia política y racial devenida del cruento conflicto armado árabe israelí, que ha cobrado millares de vidas desde 1948 hasta el presente, es el disparador temático que motiva “Setiembre 5”, el dramático filme del realizador suizo Tim Fehlbaum, que recrea uno de los acontecimientos más luctuosos y estremecedores de la historia del siglo XX, derivado de esta conflagración impregnada de odio.

Esta tragedia fue reconstruida en dos recordadas películas precedentes: “las 21 horas de Munich” (1976), de William A. Graham y “Munich” (2005), de Steven Spielberg. Además, se rodaron numerosos documentales.

El 5 de setiembre de 1972, durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Munich, Alemania Occidental, once miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes por combatientes palestinos de la organización Setiembre Negro.

El 5 de setiembre de 1972, durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Munich, Alemania Occidental, once miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes por combatientes palestinos de la organización Setiembre Negro.

Durante un fallido intento de rescate, murieron todos los atletas, un policía y cinco de los secuestradores. Los tres palestinos que sobrevivieron fueron detenidos, aunque luego recuperaron la libertad, tras el secuestro de un avión de Lufthansa.

Este hecho de sangre, que marcó a fuego los Juegos Olímpicos de Munich, fue apenas una de las dramáticas consecuencias de la guerra árabe israelí, que se remonta a la segunda mitad de la década del cuarenta del siglo pasado, cuando se completó el proceso de descolonización de la región y comenzó el retiro de las potencias hegemónicas. Empero, la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que creó un estado judío y uno palestino fue claramente insuficiente para dirimir el conflicto territorial, lo cual originó guerras de gran escala entre Israel y los países árabes. La consecuencia es que los palestinos no tienen patria, sino que están dispersos en varios territorios, pese a que la ONU les reconoce un estatus de Estado. Esas tierras fueron ocupadas por Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967, al igual que las alturas del Golán, que legalmente le pertenecen a Siria.

En julio del año pasado, el Tribunal Supremo de la Organización de las Naciones Unidas declaró que la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel es contraria al derecho internacional.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consignó que Israel debe detener la instalación de asentamientos coloniales en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental y poner fin a su ocupación “ilegal” de esas áreas y la Franja de Gaza lo antes posible.

La opinión consultiva de la corte no es jurídicamente vinculante, pero aun así tiene un peso político significativo, ya que es la primera vez que se pronuncia en 58 años de ocupación.

Al presentar las conclusiones del tribunal , el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, dijo que el tribunal había determinado que “la presencia continua de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal. El Estado de Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino ocupado lo antes posible”, afirmó. En ese marco, explicó que la retirada de Israel de la Franja de Gaza en 2005 no puso fin a la ocupación israelí de esa zona, porque todavía ejerce un control efectivo sobre ella.

El tribunal también consideró que Israel debería evacuar a todos sus colonos de Cisjordania y Jerusalén Oriental y pagar reparaciones a los palestinos por los daños causados por la ocupación.

Israel ha construido alrededor de 160 asentamientos que albergan a unos 700.000 judíos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, desde 1967. El tribunal declaró que los asentamientos eran ilegales.

La CIJ afirmó que las “políticas y prácticas de Israel equivalen a la anexión de grandes partes del Territorio Palestino Ocupado”, lo que, según afirmó, es contrario al derecho internacional, y añadió que Israel “no tiene derecho a la soberanía” sobre ninguna parte de los territorios ocupados.

Israel reclama la soberanía sobre toda Jerusalén, cuya mitad oriental capturó en la guerra de Oriente Medio de 1967. Considera a la ciudad su capital indivisible, algo que no acepta la gran mayoría de la comunidad internacional.

Entre sus otras conclusiones de gran alcance, el tribunal declaró que las restricciones israelíes a los palestinos en los territorios ocupados constituían una discriminación sistémica basada, entre otras cosas, en la raza, la religión o el origen étnico. También afirmó que Israel había explotado ilegalmente los recursos naturales de los palestinos y violado su derecho a la autodeterminación.

La Corte Internacional de Justicia –que analiza juzgar a Israel por crímenes de guerra– y la Asamblea General de las Naciones Unidas catalogan a Israel como “potencia ocupante” y a su actitud anexionista como una “afrenta al derecho internacional”. En ese contexto, desde hace más de medio siglo, se han acumulado más de un millar de resoluciones reclamando al Estado sionista que abandone las tierras ocupadas ilegalmente, las que han sido recurrentemente vetadas por los Estados Unidos en su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por supuesto, Israel ha ignorado todos esos emplazamientos y, lo que es peor, instaló su sede gubernamental en Jerusalén, transformando a esta ciudad en su capital, pese a que la Organización de las Naciones Unidas la considera un territorio en disputa que debería ser administrado internacionalmente.

El conflicto armado llega hasta hoy con consecuencias fatales, tras la incursión, en 2023, de la organización guerrillera Hamás en territorio israelí, la toma de rehenes, el asesinato de muchos de ellos y la desproporcionada respuesta militar de Israel, que ha devenido en el exterminio de casi 50.000 personas, en su mayoría civiles, niños, mujeres y ancianos. Un verdadero genocidio.

Obviamente, esta introducción histórica no pretende justificar ninguna acción violenta ni nada que se le parezca, sino poner en contexto los acontecimientos de setiembre de 1972, que conmovieron al planeta en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos estaba, como en el presente, firmemente aliado con Israel y, en contrapartida, la Unión Soviética adhería a la causa árabe y las reivindicaciones de los palestinos.

En tanto, nuestro Uruguay vivía por entonces uno de los tiempos más violentos de su historia, con una democracia agonizante y degradada por la brutal represión estatal que se precipitaba aceleradamente hacia el golpe de Estado y la dictadura, que se consumó apenas diez meses después.

El mapa político de la época era radicalmente diferente al de la actualidad. No en vano, el secuestro de los atletas israelíes se consumó en los Juegos Olímpicos de Munich, ciudad que otrora estaba situada en Alemania Occidental, en tiempos que el país germano estaba dividido en dos territorios o naciones, uno de ellos bajo la égida de Occidente y la protección de la alianza militar Organización del Tratado del Atlántico Norte liderada por los Estados Unidos y otra bajo el paraguas de la Unión Soviética, que encabezaba el denominado Pacto de Varsovia.

Contrariamente a lo que sucede en pleno siglo XXI, caracterizado por la multipolaridad, en esos tiempos regía la bipolaridad entre los dos bloques hegemónicos, el capitalista y el comunista. Por supuesto, Alemania Occidental pertenecía al primero.

Esta historia real, a diferencia de los dos títulos mencionados en el comienzo de esta reseña, analiza lo sucedido desde el ángulo de los medios de comunicación y concretamente del equipo de la cadena televisiva estadounidense ABC, que concurrió a cubrir la competencia deportivo de nivel mundial.

En ese contexto, este no es un mero thriller de impronta política como se ha señalado por parte de la crítica internacional, sino un drama real que se proyecta a un ámbito cerrado que devine claustrofóbico, ya que casi todo el relato transcurre en la sala de control, entre consolas y monitores, que, 53 años después, visualizamos como obsoletos y casi como piezas de museo, pese a que en ese momento cumplieron con su cometido de posibilitar la cobertura, a la distancia, de una auténtica masacre.

En el comienzo de la narración, la violencia es más una sensación auditiva que visual, cuando los integrantes del equipo de prensa escuchan un tableteo de ametralladoras, aunque suponen que se trata de meros juegos artificiales, hasta que se rinden a la evidencia en torno a la magnitud dramática de lo que realmente está sucediendo.

La situación presenta para los periodistas un dilema ético, sobre la conveniencia o no de emitir en vivo los pormenores de aciago suceso. Obviamente, prevalece la profesionalidad y la pasión y no bien el equipo logra posicionar sus cámaras en la villa olímpica, se inicia la grabación. Al respecto, es pertinente aclarar que las imágenes que se observan en los monitores son los videos reales, originales del archivo de la ABC, por lo que ninguna de las personas que allí aparecen son personajes de ficción.

En ese marco, la estética de esta película emula a las técnicas de filmación en 16 milímetros de la década del setenta, a los efectos de conferirle mayor autenticidad e incluso, en algunas secuencias, la imagen luce granulada y sus colores algo apagados, acorde con las dificultades de grabar con mala iluminación.

Aunque se trata naturalmente de un drama con explícito envase periodístico, esta película no está naturalmente exenta de tensión y suspenso, en función del desarrollo de los acontecimientos y de la conveniencia, más allá del rating y del rigor profesional, de reproducir imágenes que pueda ser hirientes y hasta de obstaculizar el trabajo de las fuerzas de seguridad, tomando en cuenta que los secuestradores disponían de televisores en las habitaciones de los rehenes y hasta podían ser involuntariamente advertidos de la cercanía del comando represivo.

Más allá que algunos espectadores puedan conocer el desenlace de este suceso realmente impactante, la narración transcurre fluidamente, entre visionados de monitor y diálogos de pasillo, con la tensión nerviosa y dramática que afrontan un grupo de periodistas profesionales, que fueron involuntarios testigos de un acontecimiento si se quiere inesperado, aunque ciertamente nada sorpresivo.

Obviamente, la toma de rehenes, por más que no pueda justificarse en modo alguno, es tributaria de la Guerra de los Seis Días que estalló en 1967, en cuyo contexto el ejército israelí ocupó territorios ajenos que, salvo en el caso de la Península del Sinaí, cuya devolución se concretó en 1978, en el marco del Pacto de Camp David suscrito por el estado judío y Egipto con la intermediación de Estados Unidos, aun mantiene bajo su control.

Apenas trece meses después del secuestro de los atléticas israelíes en Munich, árabes e israelíes volvieron a enfrentarse en la Guerra de Yon Kipur, que fue otra escalada bélica de singulares proporciones que alejó aun más las esperanzas de paz en la convulsionada región de Oriente Medio.

El impacto provocado por la tragedia, de menos escala numérica que otros desastres devenidos de la sangrienta contienda entre ambos bandos, fue consecuencia de la gran exposición mediática, porque todo sucedió en el marco de una competencia deportiva internacional que convocó la presencia de centenares de atletas y la de millones de turistas y espectadores.

Mediante un formado cuasi documental dotado de un plausible envase cinematográfico, “Septiembre 5” es una película sin dudas testimonial, que, aunque no cae en el maniqueo cliché de transformar a los secuestradores en villanos y a las fuerzas represivas alemanas en justicieras, aterriza temporalmente en un marco de guerra abierta en la región desde octubre de 2023, lo cual, a nuestro juicio, no es casualidad.

En efecto, en forma absolutamente deliberada el film no contextualiza el episodio de los secuestrados ni emite juicios de valor con respecto al accionar de los protagonistas, remitiéndose a recrear la actividad del equipo de prensa que estuvo a cargo de la cobertura, con todas las implicancias que ello sin dudas deparó.

Más allá de su temática incuestionablemente dramática, esta propuesta cinematográfica se adentra sí en la psicología de las personas, que lograron gestionar adecuadamente sus emociones en una contingencia realmente extrema, aunque su trabajo pudiera resultar riesgoso para sus vidas.

Obviamente, este aciago acontecimiento de alto impacto informativo, no minimiza, en modo alguno, las atrocidades perpetradas por Israel ni antes ni después de lo sucedido.

Aunque tal vez sea excesivamente dialogada y los diálogos carezcan en la mayoría de los casos de valoraciones subjetivas, “Setiembre 5” funciona también como un pasatiempo ideal para los cinéfilos amantes de las emociones fuertes, por más que el relato, de superlativa sobriedad, está exento de eventuales excesos o truculencias, que pudieran transformarlo en un producto de mayor consumo comercial masivo.

En cambio, el cineasta Tim Fehlbaum opta por un abordaje más ponderado aunque por cierto nada epidérmico, que privilegia particularmente más las actitudes y reacciones humanas ante una situación compleja que la acción física en sí misma, mediante una narración de ritmo ágil y siempre sostenido, con amplio lucimiento para los rubros técnicos como la fotografía y el montaje.

Por Hugo Acevedo

Periodista y crítico literario

FICHA TÉCNICA

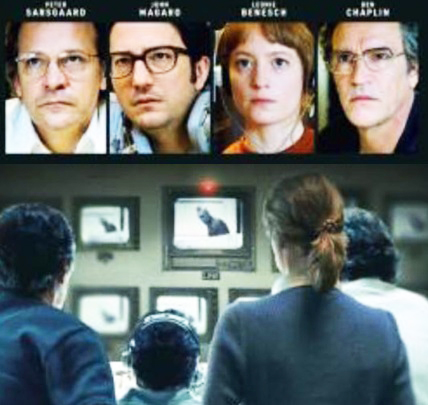

Septiembre 5 (September 5), Alemania-Estados Unidos 2024). Dirección: Tim Fehlbaum. Guión: Moritz Binder, Tim Fehlbaum y Alex David. Fotografía Markus Förderer. Música: Lorenz Dangel. Edición: Hansjörg Weissbrich. Reparto: Peter Sasgaard, John Magaro, Ben Chaplin y Leonie Benesch.

(Síganos en Twitter y Facebook)

INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA

Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.

Otros artículos del mismo autor: